1. はじめに

木星の4つのガリレオ衛星は互いに同程度の質量を持ち、外側のものほど平均密度が小さく、氷成分を多く含んでいる。そのうち内側の3衛星は互いに平均運動共鳴の軌道にある。また最も外側に位置するカリストは、慣性モーメントの測定から未分化な内部構造が示唆されている[1]。一方、土星の衛星系ではタイタンのみが巨大な氷衛星である。近年のカッシーニ探査機のデータにより、タイタンもカリスト同様未分化な内部構造を有していることが分かってきた[2]。衛星の内部分化は主に集積時に短時間に解放される重力エネルギーによって引き起こされるため、これらの衛星の未分化な内部構造は、衛星の形成が5×10^5年以上の長い時間をかけてゆっくりと行われたことを示唆している[3]。

巨大ガス惑星周りに存在する大きな衛星のほとんどは規則衛星(惑星の赤道面付近をほぼ円軌道で回る衛星)であることから、これらの衛星は惑星集積の最終段階に形成された周惑星円盤内で作られたと考えられている。また巨大惑星へのガス降着の数値シミュレーションにより、巨大ガス惑星形成時には必然的に周惑星円盤が形成されることも明らかになってきている[4]。周惑星円盤の構造については、大きく2つのモデルが提案されている。ひとつは、現在の衛星系を作るのに必要な固体成分を含んだ静的な「最小質量円盤」を仮定して、その円盤から出発するモデル[5]、もうひとつは、原始惑星系円盤からの継続的な質量流入を伴う動的な「質量降着円盤」モデル[6]である。ただし前者のモデルは、そうした乱流が止んだ静的な周惑星円盤の形成過程そのものが不明である。後者のモデルでは、衛星の集積と惑星へのタイプI落下のタイムスケールとのつり合いによって、衛星系の質量比(衛星系総質量/中心惑星質量)が現在の値に自律的に調節されることが示されている[6]。しかしいずれのモデルを用いても、先行研究において木星衛星系と土星衛星系の特徴の違いを形成過程から説明することはできていない。

本研究では、後者のモデルを応用した質量降着円盤内での衛星形成について議論する。周惑星円盤へのガス流入は木星、土星本体の形成過程そのものであることに着目し、太陽系全体の形成過程の中での木星と土星の形成タイムスケールの違いから周惑星円盤内に生じる衛星形成環境の違いを考慮することで、各衛星系の特徴をその形成過程から説明する。衛星形成を惑星形成と密接にリンクさせて考える研究はこれまでなかったが、本論文ではそのリンクが極めて重要であることを示す。

2. 周惑星円盤

2.1. 質量降着円盤モデル

原始惑星系円盤から周惑星円盤への定常的な質量流入を伴う、粘性進化する円盤を考える[6]。質量流入に変化が無い場合、あるいはその変化のタイムスケールが十分に長い場合は、円盤は準定常状態に落ち着き、その温度構造は主に粘性加熱と放射冷却のつり合いで決まることになる。原始惑星系円盤からの質量流入と周惑星円盤内での粘性散逸とのつり合いで、ガス成分の面密度分布が決まる。固体成分は原始惑星系円盤中に微小なダストとして含まれているとし、ガスとともに周惑星円盤に流入する。その後のダスト集積による「微衛星」の形成過程は、原始惑星系円盤における微惑星形成過程と同様、いまだ明らかになっていないが、ここでは先行研究にならいダストは周惑星円盤内ですみやかに微衛星まで成長すると考える[6]。微衛星のサイズにまで達すれば、惑星方向に急速に降着していくガスに効果的に引きずられないため、円盤に留まることができ、定常的な質量流入により円盤中で高いダスト/ガス比を実現することが可能となる。

なお、周惑星円盤内での微衛星形成を仮定しない場合には、原始惑星系円盤内の微惑星を周惑星円盤のガス抵抗により直接捕獲し、それを衛星の材料物質として用いることを考える必要がある。この場合は、実現される周惑星円盤の固体面密度分布が本研究で仮定したものと大きく変わる可能性がある[7]。固体面密度分布の違いは、以下で議論する衛星形成のシナリオを定性的に変えることはないと考えられるが、形成される衛星の質量分布に影響を与える可能性があるため、今後より詳細な検討が必要である。

2.2. 周惑星円盤の消失

惑星形成の過程でガス惑星の質量がある程度以上大きくなると、近傍の円盤ガスが重力的に散乱され、原始惑星系円盤に溝(ギャップ)が形成されることが理論的に予想されている[8]。溝が形成されない場合、ガス惑星は外側から中心星方向に流れてくる円盤ガスを捕獲し続けることになるが、円盤ガスのほとんどの質量は外側にあるため、最終的に円盤と同程度の質量を持つ系外ガス惑星が形成されることになる。しかし、原始惑星系円盤の質量の観測値は木星質量の数十倍から100倍に達するものがある一方で[8]、系外惑星の最大質量は木星の10倍程度になっており[9]、実際に原始惑星系円盤に溝が形成され、ガス惑星へのガス供給が効果的に抑えられていることが、観測的にも示唆されている。溝を形成するのに必要な惑星質量は軌道半径が大きいほど大きく、5-10AUの位置ではおよそ木星質量程度と見積もられている[10]。そのため木星は形成の最終段階で原始惑星系円盤に溝を形成し、それによりガスの流入がストップし、現在の質量に落ち着いたと考えられる。溝が形成されると原始惑星系円盤から周惑星円盤への質量流入もストップするため、周惑星円盤は粘性散逸により10^3年程度の極めて短いタイムスケールで消失する。周惑星円盤内での衛星のタイプI移動のタイムスケールはおよそ10^5年程度なので、粘性散逸のタイムスケールはそれよりもはるかに短い。なお実際には、木星が原始惑星系円盤に溝を空けた後も、周惑星円盤への弱い質量流入がしばらく続くことが指摘されており[11]、溝形成後にもゆっくりと衛星形成が継続される可能性がある。その場合については4.2節で検討する。

一方、土星は木星の1/3程度の質量しかなくまた軌道半径も大きいため、原始惑星系円盤に溝を形成せず、円盤ガスの散逸に伴いガス流入による質量増加がストップし、現在の質量までしか成長できなかったと考えられる。この場合、土星の周りに形成される周惑星円盤も、原始惑星系円盤の散逸タイムスケールでゆっくりと消失することになる。

2.3. 周惑星円盤の内縁形成

ガス惑星周りの周惑星円盤の内縁の状態について考えるために、これまでに観測された周星円盤の特徴に注目する。一般的に古典的Tタウリ型星は弱輝線Tタウリ型星よりもゆっくりと回転していることがわかっている[12]。これは前者が後者よりも大きな質量降着率を持つために、より強い中心星磁場が発生し、中心星の磁場が円盤と接続することで角運動量を効率的に散逸させているためだと考えられている[12]。磁気トルクが粘性トルクを上回ると、円盤は共回転半径付近で中心星磁場と接続するため、それより内側の領域では円盤が消失し内縁が形成されると考えられる。一方後者では、中心星の磁場が弱いため内縁が形成されず、円盤の角運動量が中心星に供給され続けるため、中心星の角運動量は増加し続けると考えられる。

以上の特徴を周惑星円盤に応用する。周惑星円盤の典型的な質量降着率(10^-6木星質量/年)のもとで、内縁を形成するのに必要な中心惑星の磁場の大きさはおよそ数百ガウスと見積もられている[13]。原始惑星系円盤から周惑星円盤への質量流入が十分大きい場合には、木星および土星は10^3ガウス程度の磁場を持つと考えられており[14]、周惑星円盤には内縁が形成されていることが期待される。もし周惑星円盤に内縁が形成されず中心惑星の角運動量を効果的に散逸できなかった場合、ケプラー角速度で回るガスを大量に捕獲した木星は最終的にブレークアップスピン(遠心力が重力を上回り質量が放出される限界の自転角速度)程度の自転角速度を獲得してしまう。しかし現在の木星の自転角速度はブレークアップスピンよりもはるかに小さいため、この観測事実も周惑星円盤における内縁形成の状況証拠だと考えられる[15]。

前節で述べたように、木星が原始惑星系円盤に溝を形成したとすると、原始惑星系円盤からのガスの供給が断たれるので、粘性散逸によりすみやかに(タイプI移動のタイムスケールよりもはるかに短い時間で)周惑星円盤を失う。よって最終的に「内縁あり」の環境で形成された衛星系を残すことになる。一方、土星も形成初期の段階では質量流入が大きく、強い磁場を持つことで周惑星円盤に内縁が形成されていたと考えられる。そのため木星系と同様に「内縁あり」の環境で衛星形成が進行したはずである。ところが原始惑星系円盤が散逸していくのに伴い、溝を形成せず周惑星円盤をゆっくりと失うため、次第に原始惑星系円盤からの質量流入が小さくなり磁場も弱まる。その結果、最終的に「内縁なし」の環境に移行し、その環境のもとで形成された衛星が残るという可能性がある。このような議論のもとに、われわれは木星の衛星形成に関しては「内縁あり」、土星の衛星形成に関しては「内縁なし」の境界条件を設定した。

以上の「内縁あり/なし」の状況設定は、4章で議論するように本研究の結果に直接つながる大きな仮定でもある。より確実にその妥当性を検証するためには、ガス惑星の形成と周惑星円盤の形成、さらにはガス惑星内での磁場発生およびイオン化した周惑星円盤との磁場カップリングまで、全てを含んだ数値シミュレーションを行うことで、実際に「内縁あり/なし」の状況が実現されることを確認する必要がある。これは今後巨大ガス惑星周りの衛星形成を考えていく上で、最も重要な将来研究のひとつである。

3. 数値計算モデル

周惑星円盤には「質量降着円盤」モデルを用いる[6]。原始惑星系円盤から周惑星円盤への質量流入は、惑星近傍から惑星半径の30倍の位置まで一定のフラックスを仮定する。木星の場合は、原始惑星系円盤に溝を形成するまでは一定の質量流入、溝形成後は質量流入ゼロとする。土星の場合は、原始惑星系円盤の散逸のタイムスケールに合わせ、10^6年程度で指数関数的に質量流入量を減少させる。なお質量流入の位置(範囲)については周惑星円盤形成過程から解析的に見積もられたものであるが[6]、形成される衛星系の軌道分布に大きな影響を与える可能性があるため、今後詳細な数値シミュレーションによりその妥当性を検証することが重要である。円盤の粘性はαモデルで与える[16]。木星の周りの周惑星円盤には、共回転半径(木星半径の2.25倍付近)の位置に内縁を設ける。土星は最終的に内縁が無い環境で形成された衛星を残すので、内縁なしの状況で計算する。

微衛星の集積による衛星系の形成、および形成された衛星と周惑星円盤の間の重力相互作用によるタイプI移動については、惑星形成のモデルを衛星形成に応用する[17、18]。初期に10-20個の原始衛星の「種」を用意し、それらの寡占成長およびタイプI移動を解く。原始衛星の種の質量は10^20g(~10^-11木星質量)を仮定した。質量が小さいほど衛星成長のタイムスケールは短いため、十分小さい質量であれば初期質量の違いによる計算結果への影響はほとんど無い。また原始衛星の種の個数についても、初期に十分多い数を用意しておけば、近傍の原始衛星同士の合体成長によりすみやかにその個数を一定数にまで減らすため、初期個数の違いによる計算結果への影響はほとんど無い。原始惑星系円盤からの質量流入と原始衛星の成長に伴う微衛星の消費のつり合いで、周惑星円盤の固体面密度分布が決まることになる。タイプI移動により原始衛星がいなくなった位置では、新しい原始衛星の種を置き再度成長と移動を解く。この種の置き方のタイミングも結果に影響を与える可能性があるので、今後、N体シミュレーションなどによる検証が必要である。

衛星同士の軌道共鳴、および円盤内縁における衛星のトラップについても考慮する。N体計算の結果をもとに[19]、タイプI移動によりヒル半径の5倍程度まで近づいた衛星は互いに平均運動共鳴の軌道にトラップされると仮定する。円盤内縁では、より内側に円盤ガスがないためタイプI移動がストップし、外側から落下してきた衛星が円盤の内側から順に次々と平均運動共鳴にトラップされることが期待される。トラップされた衛星は、その後も円盤ガスとの相互作用によりそれぞれ角運動量を失い続けるが、最も内側の衛星が円盤ガスから外向きのトルクを受けることで、トラップされた衛星全体の角運動量損失を補填し、円盤内縁でタイプI落下を止めることができると考えられる。ただしこの場合、トラップされた衛星の総質量が周惑星円盤の質量を超えると、衛星全体の角運動量損失を円盤ガスからの外向きのトルクによって支えることができなくなる。よってトラップされた衛星の総質量が周惑星円盤の質量を超えた場合は、円盤内縁でタイプI落下を止めることができなくなるとし、最も内側の衛星を中心惑星に落下させることにする。以上の条件の場合、周木星円盤において、平均的に4-5個程度の衛星が円盤内縁にトラップされることになる。円盤内縁でタイプI落下を止めるメカニズムとして、他に「離心率トラップ」も提案されているが[20]、この場合も円盤内縁にトラップできる衛星の個数は4-5個という結果が得られており、本研究の結果を大きく変えることはない。

本研究では、過去のN体計算の結果をもとに半解析的な式を導くことで、短時間に大量のパラメータスタディを行うことが可能となった。これにより、衛星形成について初めて統計的な議論を行うことができるようになった点も重要である。数値計算の詳細、および用いた半解析的な式の妥当性についてはSasaki et al。 (2010) [21] を参照してほしい。

4. 結果と議論

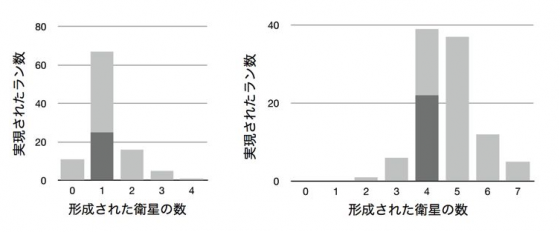

周惑星円盤の粘性(α=10^-2-10^-3)や散逸のタイムスケール(3-5×10^6年)、および微衛星の種の個数(10-20個)などをパラメータとし、モンテカルロシミュレーションを行った。木星および土星の周りの衛星系形成について、それぞれ100ランずつ計算を行った。図1、図2にその結果をまとめてある。なお以上のパラメータに対する計算結果の変動は小さく、2章で検討した周惑星円盤の環境の違い(円盤散逸の違いおよび内縁の有無)が衛星系形成をほぼ特徴付けている。すなわち、以下で議論する木星および土星の衛星系形成シナリオは、今回考えている状況設定のもとでは、パラメータによらず同様な結果が得られることが確認された。

図1: 形成された(左)土星系(右)木星系の衛星の個数分布。濃いグレーの部分は現実の系と極めて近い衛星系が形成された場合で、(左)惑星質量の10-4倍以上の氷衛星がひとつだけ形成、(右)内側の2衛星は岩石主体、外側の2衛星は氷主体の衛星系が形成。[21] より引用の図を一部改変。

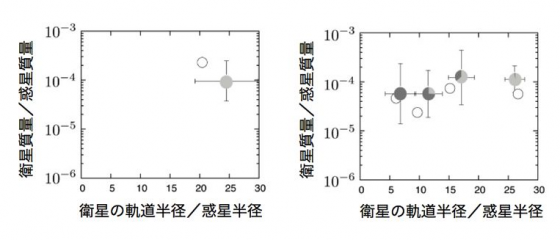

図2: (左)土星系で1個の衛星が形成された場合と(右)木星系で4個の衛星が形成された場合についての、各衛星の位置と質量の平均および標準偏差。白丸は、タイタンおよびガリレオ衛星の実際の位置と質量。計算結果のプロットにおける濃いグレーと薄いグレーの部分は、それぞれ形成された岩石主体の衛星および氷主体の衛星の割合を示している。[21] より引用の図を一部改変。

4.1. 土星の衛星系形成

およそ70%の場合で、周惑星円盤の外側領域にひとつだけ衛星が形成された(図1、 図2)。原始惑星系円盤から周惑星円盤に流入してくる固体成分の質量は、単位面積あたりで一定だと仮定しているため、円盤の外側領域の方が微衛星の供給領域(フィーディングゾーン)に含まれる固体成分の量が大きくなる。その結果、衛星は円盤の外側領域で早く成長し、タイプI移動により円盤の内側へと落下を始める。内側の成長途中の衛星たちは、落下してきた衛星の共鳴に捕らえられ、一緒に中心惑星まで落下するため、一時的に周惑星円盤から衛星が全て失われることになる。以上のプロセスが、周惑星円盤からガスが十分に失われて衛星のタイプI移動が起こらなくなるまで繰り返される。ここで、質量が小さいほど衛星成長のタイムスケールが短いため、衛星の種はある程度大きなサイズまですみやかに成長する。またタイプI移動の速度は円盤内側領域の方が速いため、いったん落下を始めた衛星はすみやかに中心星まで落下する。これらの特徴により、ランダムなタイミングで円盤ガスが散逸する場合、周惑星円盤の外側領域に巨大衛星がひとつだけ残される確率が最も高くなる(図3)。

図3: 土星系での衛星系形成過程の模式図。外側領域で先に衛星が成長し、タイプI落下をしながら内側領域の衛星とともに中心惑星に落下する。衛星はすみやかに大きなサイズまで成長し、また内側領域ほどタイプI移動の速度が速くなるため、ランダムなタイミングで円盤ガスが散逸すると、外側領域に巨大衛星が残される確率が高くなる。

形成された衛星の軌道長半径および質量は、実際のタイタンの値と標準偏差内で一致する(図2)。またおよそ半分の場合で、最大の衛星の質量が衛星の総質量の95%を超えており、タイタンへの質量集中(土星衛星系の総質量の95%を占める)も再現されている。最終的に残った衛星は、周惑星円盤の質量降着率が小さいとき、すなわち粘性加熱が弱まり円盤の温度が低くなったときに形成されたものであるため、ほぼ全て氷主体の衛星になっている(図2)。さらに、このとき円盤の固体面密度も小さくなっているため、衛星の形成タイムスケールが10^6年程度と十分長くなり、タイタンが未分化な内部構造を持つこととも調和的な結果が得られた。

4.2. 木星の衛星系形成

およそ80%の場合で、4個もしくは5個の衛星が形成された(図1)。タイプI移動によって落下してきた衛星は内縁でストップし、その外側に新しく形成され落下してきた衛星がトラップされることで、内側から順に衛星が平均運動共鳴に入った状態で並んでいく。トラップされた衛星の総質量が周惑星円盤の質量を超えると、最も内側の衛星が木星に落下するため、円盤質量とのつり合いで常に4個から5個の衛星が円盤内に残ることになる。木星が原始惑星系円盤に溝を形成すると、周惑星円盤は粘性散逸によりすみやかに消失するため、最終的に4個程度の衛星が並んだ系がそのまま保存される(図4)。

図4: 木星系での衛星系形成過程の模式図。外側領域で成長した衛星が、タイプI落下により内側に移動することを繰り返し、円盤内縁から順に衛星が平均運動共鳴に入った状態で並んでいく。衛星の総質量が周惑星円盤の質量を超えると、最も内側の衛星は木星に落下し、常に4個程度の衛星が円盤内に残される。

4個の衛星が形成された場合に注目すると、形成された衛星の軌道長半径および質量は、実際のガリレオ衛星の値と標準偏差内で一致する(図2)。これらの衛星は周惑星円盤への質量降着率が大きい段階で形成されるため、特に内側領域では粘性加熱が効き、岩石主体の衛星となる。一方、外側領域では氷の固体成分が卓越し氷主体の衛星が形成されるので、最終的に外側のものほど平均密度が小さく、氷成分を多く含む衛星となり、実際のガリレオ衛星と調和的な衛星系が形成されることになる。内側の3衛星は全ての場合で互いに平均運動共鳴の軌道に入っており、実際のガリレオ衛星の共鳴関係とも調和的な結果が得られた。

衛星形成の最終段階では、原始惑星系円盤からの質量流入が相対的に弱まるために、衛星の成長タイムスケールが長くなる。特に最も外側に形成された衛星については、形成時間が10^5年程度と比較的長くなっており、カリストの内部を未分化な状態のまま残せる可能性があることが示された。ところで、2.2節でも述べたとおり、木星が原始惑星系円盤に溝を空けた後も、周惑星円盤への弱い質量流入がしばらく続く可能性が指摘されている[11]。その場合にはカリストに対応する衛星はさらに長い時間をかけて形成されることになるため、より未分化な内部構造を持つことが期待される。そこで実際にこの弱い質量流入を模擬し、溝形成後から原始惑星系円盤散逸までの間、それまでの1/100の質量フラックスを与えた計算も行った。その結果、ほぼ全てのランにおいて最も外側にカリストサイズの衛星が10^6年以上の時間をかけて形成された。形成時間が十分に長くなったのは、質量流入が弱まったことで周惑星円盤の固体面密度が小さくなったためである。また一方で、周惑星円盤のガス面密度も小さくなるため、衛星とガス円盤との相互作用が弱くなりタイプI移動が効果的に起こらなくなる。そのため形成された衛星は内側の衛星との共鳴に入ることなく、外側に残されたままになり、このことも現実のカリストが共鳴軌道にないことと調和的な結果である。以上より、溝形成後の弱い質量流入は「カリスト」を作るための非常によい仮定であることがわかる。ただしこの場合は、内側の衛星たちもタイプI移動をほとんど起こさず、そのまま外側に新しい衛星がひとつ増えることになるため、およそ80%の場合で5個もしくは6個の衛星が形成されることになってしまう。系に残される衛星の個数は、周惑星円盤内縁での原始衛星トラップのメカニズムによってほぼ決まるため、2.3節でも述べたとおり、今後は内縁形成についてのより詳細な研究を行っていくことが重要である。

4.3. 土星のリング形成

土星のリングの起源として、もともと土星のロッシュ半径(R_RZ)内にいた氷衛星が、その後外部からの摂動によって破壊されてリング状にばらまかれたという説が有力である[22]。ただしリングの寿命は数億年程度といわれており太陽系の年齢と比べて十分に短いため、衛星系形成直後にリングが形成されてしまうと現在までそのリングを残すことができない可能性が高い。そこで、氷衛星(リングの「種」)を長期間ロッシュ半径付近に残し続け、比較的最近の外部からの摂動によってリングを形成させる必要がある。すなわち、ロッシュ半径付近に氷衛星を長期間保持できるかどうかが、現在観測されているリングの形成の鍵となる。衛星が中心惑星との共回転半径(R_CR)よりも内側に存在すると、潮汐作用により衛星は108年程度のタイムスケールで惑星に落下する。この落下時間は太陽系の年代と比べてはるかに短く、長期間リングの「種」をロッシュ半径付近に残すことはできない。すなわち、惑星の周りに現在観測されるリングを形成するためには、衛星の軌道Rが R_CR < R < R_RZ を長期間満たす必要がある[22]。

本研究で得られた円盤内側領域の衛星について、以上の軌道の大小を見積もる。木星と土星の共回転半径(各惑星の自転角速度に対応する)は、それぞれの系が形成され周惑星円盤が散逸した後はほとんど変化しないと考えられるので、現在の値を用いる。一方ロッシュ半径の大きさは衛星の密度によるため、各衛星系の内側領域に形成された衛星の平均的な岩石/氷比から得られた密度を用いて求める。その結果、木星系ではR_RZ < R < R_CR、土星系ではR_CR < R < R_RZ の関係が得られた。また天王星や海王星の場合は、形成される衛星の種類によらず常にR_RZ < R < R_CR となる。よって土星以外の系では、潮汐作用によりロッシュ半径以内にすみやかに落下した衛星が、潮汐破壊を起こし一時的にリングを形成した可能性は残されているが、現在まで存在するリングを形成することは難しいことがわかる。以上より、本研究では土星のみが現在巨大なリングを持っていることとも調和的な結果が得られたといえる。

5. 太陽系外惑星系への示唆

以上の通り、巨大ガス惑星周りの衛星系形成は母惑星の形成過程に大きく影響されること、つまり衛星系の特徴が母惑星の形成過程を反映していることが示された。これは逆に、衛星系が巨大ガス惑星の形成過程を解く鍵となりうることを示唆している。現在観測される木星と土星の衛星系の違いは、木星が原始惑星系円盤に溝を形成し、ガス降着による質量増加をストップさせたことの「証拠」であるといえる。このことは、一般的な巨大ガス惑星の形成理論にも制約を与え、系外巨大ガス惑星の質量分布や、複数のガス惑星の形成過程などにも大きな示唆を与える結果である。

さらに、木星・土星の衛星系と系外スーパー地球系の類似性も注目すべき点である。いずれの系も、円盤内で固体成分が集積することで形成され、衛星(惑星)の総質量は中心惑星(中心星)の質量の10^-5-10^-4倍程度である。また多くの太陽型星の周りで、中心星の近くに複数のスーパー地球が存在する系が発見されている一方[23]、太陽系を含め中心星近くに惑星が存在しない系も多数存在する。これらの惑星系の違いは、それぞれ木星衛星系・土星衛星系の特徴と違いと類似しており、本研究は、系外地球型惑星の形成過程にも大きな示唆を与えるものだといえる。太陽系内の衛星系のアナロジーとして太陽系外の惑星系を見ることで、系外地球型惑星の形成について新しい視点から議論できる可能性がある。

6. まとめ

本研究では、木星と土星の形成過程が衛星形成に与える影響に注目し、木星系と土星系で異なる境界条件を持った2つの周惑星円盤を考え、タイプI移動や共鳴軌道へのトラップ等も考慮した衛星形成モデルを作成した。モンテカルロシミュレーションの結果、衛星形成環境の違いから、木星・土星の衛星系の特徴の違いが自然に説明されることが明らかになった。各衛星系における衛星の位置・個数・成分・内部構造など、ほぼ全ての特徴が再現された。また未分化な内部構造を持つカリスト・タイタンの形成や、土星のリング形成についても、その起源が衛星系形成の過程から必然的に説明できることが示唆された。衛星形成を惑星形成と密接にリンクさせて考える研究はこれまでなかったが、本論文ではそのリンクが極めて重要であることが示されたといえる。このように、衛星形成は母惑星の形成過程に大きく影響されるため、ガス惑星周りの衛星形成は木星と土星の形成過程や系外巨大ガス惑星の形成過程を解く鍵となりうる。今後は、特に周惑星円盤の内縁形成メカニズムについての詳細な数値シミュレーションを行い、本研究の仮定の妥当性をさらに検証していくことが重要である。

【参考文献】

[1] Schubert, G. et al., 2004, in Jupiter: The Planet, Satellites and Magnetosphere (United Kingdom: Cambridge Univ. Press), 281.

[2] Iess, L. et al., 2010, Science 327, 1367.

[3] Barr, A. C. and Canup, R. M., 2008, Icarus 198, 163.

[4] Machida, M. et al., 2008, ApJ 685, 1220.

[5] Estrada, P. R. et al., 2009, in Europa (Tucson: Univ. Arizona Press), 27.

[6] Canup, R. M. and Ward, W. R., 2006, Nature 441, 834.

[7] Tanigawa, T. et al., 2009, AIP Conference Proceedings 1158, 269.

[8] Beckwith, S. V. W. and Sargent, A. I., 1996, Nature 383, 139.

[9] Marcy, G. et al., 2005, Prog. Theor. Phys. Suppl. 158, 24.

[10] Lin, D. N. C. and Papaloizou, J. C. B., 1985, in Protostars and Planets II (Tucson: Univ. Arizona Press), 981.

[11] Tanigawa, T. and Ikoma, M., 2007, ApJ 667, 557.

[12] Herbst, W. and Mundt, R., 2005, ApJ 633, 967.

[13] Königl, A., 1991, ApJ 370, L39.

[14] Stevenson, D. J., 1974, Icarus 22, 403.

[15] Takata, T. and Stevenson, D. J., 1996, Icarus 123, 404.

[16] Shakura, N. I. and Sunyaev, R. A., 1973, A&A 24, 337.

[17] Ida, S. and Lin, D. N. C., 2008, ApJ 673, 487.

[18] Tanaka, H. et al., 2002, ApJ 565, 1257.

[19] Ogihara, M. and Ida, S., 2009, ApJ 699, 824.

[20] Ogihara, M. et al., 2010, ApJ 721, 1184.

[21] Sasaki, T. et al., 2010, ApJ 714, 1052.

[22] Charnoz, S. et al., 2009, Icarus 199, 413.

[23] Mayor, M. et al., 2009, A&A 493, 639.

Leave a Reply